こんにちは、こんばんは。オリーブです

今日は我が家の「お片付け問題」についての反省と、現在進行形で行っている支援についてお話します

過去の私は、ゴチャゴチャと物だらけのリビングにイライラ!プリプリ!

「早く片付けなさ~い!!」と怒ってばかりでした

もちろん、怒ったところで変化はありません💦

挙句の果てに「アレ無い!」「コレ無い!」のナイナイ祭り

宿題も家事もそっちのけで、親子でずーっと探し物をしているという……まさにストレスMaxな日々でした

その後、次女のADHDの診断が出てからは児童指導員としての知識を総動員し、特性に合わせたお片付けを実施!

現在は子どもの成長に合わせて進化途中です

とはいえ、ベースの部分は同じ。小さいお子さんを育てている方にも参考になるかな、と思います

さて、その方法とは……

・大雑把な分別

・目で見て分かる

・みんなでお片付けタイム

・多少のことには目をつぶる

・出来たら褒める

それでは一つずつ紐解いていきましょう!

ADHDの子が片付けられない理由

まずは方法の前に、なぜ片付けられないかを探ってみます

(知識総動員!)

まずADHDの特性として、片付けに集中することがそもそも難しいってこと

注意散漫ですぐに他のことへ興味が移ってしまうため、お片付けを始めても集中が続きません

そして、衝動性もお片付けをしようとする気持ちにブレーキをかけます

興味があっちこっちに移り、衝動的に別のことを始めてしまうからです

さらに、ADHDの子は優先順位が立てられません

何から始めて良いのか、どうすれば片付くのかイメージできません

その上気持ちの切り替えも苦手なので、片付けに取り掛かることすら難しい……

放デイでも、お片付けをし始めたのに急にどこかへ行って別の遊びを始めちゃう……なんてことは日常茶飯事です

たかが片付け。されど片付け

特性を持つ人にとってはハードルが高い作業なんですね

では、そのような特性を理解したうえで片付けの仕組みを作っていきます

大雑把がちょうどいい

注意散漫で衝動的な部分をカバーするため、まずは片付けのハードルを下げます

「ハードルってどう下げればいいの?」

そんな方のために、まずはすぐに実践できる方法を2つご紹介しますね

①分別はできるだけ少なく(大雑把に決める)

例えば文房具にスポットを当ててみましょう

鉛筆、消しゴム、定規にコンパス、下敷き、ペン……文房具って種類が多いですね

これを全て分けて片付けるとなると、一個ずつどこに入れるか考えているだけで時間がかかります

注意散漫で衝動性がある子はすぐに時間切れを起こします

こういう子には「文房具」と書かれた入れ物に、ポイッとワンアクションで入れられるのが一番!

ペンも鉛筆もマジックも消しゴムも、全部「文房具」へポイッ!

いざ必要となったら「文房具」の入れ物だけをさがせばいいのだから

部屋中(下手すると家中)探すことを考えたらなんて効率がいいんでしょう!

ちなみに、我が家は一時期「服」「学校の物」「それ以外」の3分別しかありませんでしたww

年齢が小さいほど、分別は少ないほうが分かりやすいです

②入れ物は大きいものを(投げ込むくらいがちょうどいい)

分別が少ない分、そこに入る物は多くなります

分別用の入れ物は大きいほうがいいですね

寄せたり、まとめたり、整えたりしないと入らないような、小さな入れ物ではそのうち嫌になってやらなくなります(うちもこれで何度も失敗した)

カラーボックス用の引き出し、特に横置き用の引き出し(ボックス)などを利用するのも手です

我が家はニトリの収納ボックスにかなりお世話になりましたww

見て確認できる

ADHDの子の中には、どういう状態になればOKなのかが分からない子もいます

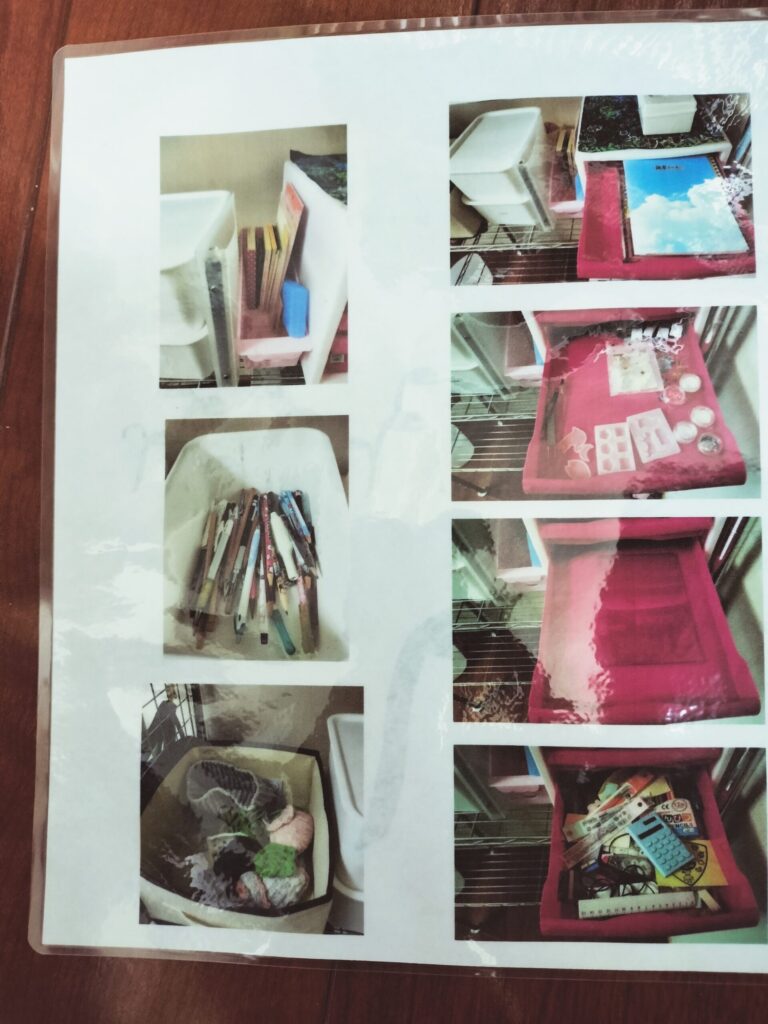

我が家では整った状態を写真に撮って大きく印刷し、ラミネートしてその場所に貼ってあります

下の写真↓ は棚の中を整理した時に写真を撮ってラミネートしました

中学生になって物が増えたので、だいぶ細分化されましたが……

左 上 メモ帳

真ん中 ペン類

下 編み物セット

右 1段目 記録ノート

2段目 レジンセット

3段目 何もない

4段目 ペン以外の文房具

レジンの道具だけやたらキレイに並べてありますが(笑)

基本的に引き出しの4段目のように放り込み式です

ペン入れは100均のフタ付きボックスを利用

初期の頃はフタはしないで開けっ放しにしてありました

とにかくワンアクションじゃないと続かないので……

こうやって視覚で分かるようにしておくことってとても大切

「キレイにしなさい」って言われても、キレイという言葉が抽象的過ぎて分からないこともあります

人によってキレイの基準も違いますしね

写真と同じになればいいんだ! という安心感もお片付けを続けるためのコツだったりします

ちなみに、我が家は中学生になってから週末にリセットタイムを設けています

そのため、金曜日の子ども部屋はカオス!ですよ……ははは(笑えない)

家族みんなでお片付けタイム

一人でやりなさい、といってもADHDの子は出来ないことが多いですね

気持ちの切り替えも出来ず、他に興味が移ればそこから戻ってこれない

その状態でアレコレ言っても、大人の言葉は耳に入りません

そんなときは、「お片付けタイム」と称して家族みんなで始めます

時にはヤダ~っていう時もあるでしょう

そんな時は5分とか10分とか、時間を決めてタイマーを仕掛け

「よーいドン」と掛け声をかけてみんなで一斉に始めると一緒にやる確率が上がります

「競争しよう!」と声をかけるのもOK(うちの子はコレ、効果的でした)

あとはADHDの子って自分のことには無頓着ですけど、人のことは一生懸命やってくれる子が多いです

そんな子には、お家のお手伝いを一つお願いすると快く引き受けてくれるかもしれません

「お助けタイム」として親が子のことを、子が親のことをやるというのもいいと思います

まずはお片付けが楽しい、と思ってくれたら大成功ですね

ちなみにタイマーですが、残り時間が分かるタイプだと時間感覚が鈍い子にも分かりやすいです

見ないフリも大切

分別の数を減らしても、入れ物を大きくしても、物がきちんと入っていないこともあるでしょう

ひっくり返しの服、キャップの外れた鉛筆やペン、フタが開いたままの筆箱やおもちゃなどなど……

大人からすれば「これは片づけたうちに入らない」と思う光景が目の前に広がることもあります

でも、特性を持つ子どもたちからすれば、頑張って頑張って一生懸命お片付けをした結果です

そこは見なかったフリをして、まずは頑張りを褒めてあげてください

(私もつい、余計なひと言を言いがち💦反省)

年齢が上がってきたら、褒めた後に「これはこうするともっと良いね」と正しい片付け方を教えてあげればいいんですから

何事もスモールステップ!

出来たら褒める

どんな小さなことでも、出来たことに目を向けて褒めてあげてください

お片付けそのものはできなかったけど……

気持ちを切り替えようとしていた

あそびの手は止まっていた

お片付けをする家族を見ていた

入れ物には結局入らなかったけど、入れようとしていた

などなど、やろうとしたことを褒めてあげることで、次は頑張れるかもしれませんね

まとめ

いかがだったでしょうか?

今日は児童指導員らしくww

それっぽく書かせていただきました

・大雑把な分別

・目で見て分かる

・みんなでお片付けタイム

・多少のことには目をつぶる

・出来たら褒める

どれも大切で、すぐ始められることばかりです

特性ある子が頑張るのではなく、特性に合わせて工夫する

そして何より、トライ&エラーを繰り返してその子その子にあった支援をすること

上の子に合ったやり方が下の子に合うかどうかは、やってみなければ分かりません

出来る日もある

出来ない日もある

出来た時はいっぱい褒めて

出来ない時は「また明日がんばろ!」って気持ちで! 親子でゆっくり成長していきましょう

(私も現在進行形!)

コメント