こんにちは、こんばんは

現役公文式指導者&放デイ児童指導員

自身もAHDHの次女・三女を育てるオリーブです

さて、公文と言えば宿題……ですよね💦

公文教室に通うお子さんを持つ親なら

一度は頭を悩ます「宿題やらない」問題

発達障害の有無にかかわらず、

誰もがぶち当たる壁ですね

もちろん、学校の宿題も……ですけどwww

我が家も例にもれず、宿題全然出さないんですよ

やったフリだけしてね(ーー;)

姉妹の中で唯一障害の無い長女だって、

あの手この手で『フリ』をするんですよ

3枚学習をさせてた時なんか、1枚目の表と

3枚目の裏だけやって後は全部白紙

親はずーっと見張ってるわけではないですからね

パッと見プリントひろげて学習してるから

「ウンウン、今日も頑張ってるね」なんて言って

勉強してると勘違いしちゃったりして💦

で、教室日に採点して「なんじゃこりゃ~!」ってなる……

そしてこの手法は次女・三女に引き継がれていきます

(親も学習せいって感じですが…)

そんなわけで、

公文教室を始めて16年……

(子育て歴は20年……)

その間に何度もトライ&エラーを繰り返し

ようやくたどりついた対処法を

今回ご紹介したいと思います

しかも、この手法は障害が無いお子さんにも有効ですので

是非最後までお読みいただけると嬉しいです

我が子の特性

まずは簡単に。我が子の特性から

次女は現在高校3年生

中学2年の時にADHDと診断

幼少期は多動と衝動性が強め

学年が上がるにつれ、やや多動傾向の【不注意優位型】へ

(年齢が上がるにつれ、多動性は落ち着く子もいます)

聴覚と臭覚が過敏で大きな音や強いにおいが苦手

食感にもこだわりがあり、好き嫌いが多い

(味ではなく食感が苦手らしい)

三女は今年から中学生

次女の診断がついた際に一緒に検査をし

小3の時に

ADHD

自閉症スペクトラム傾向があると診断

離席し歩き回るような《大きな動き》は無いものの

貧乏ゆすりや爪いじりなど、多動からくる症状あり

また、整理整頓が苦手で優先順位も分からない

忘れ物が多い

時間の感覚が鈍感(集中すると1時間が1分くらいに感じるらしい)

切り替えが苦手でこだわりも強い傾向

二人とも発達凸凹はありますが、知的な遅れはありません

紆余曲折しながらも、ずっと公文を続けてきたので

今のところ学習で困ったことは無いです

宿題の困りごと

では本題へと入りましょう

我が家の場合、宿題をやる・やらない以前に

【宿題を失くす】

【途中までやって違うことを始める】

【宿題を始めるまでが長い】

【難しい問題があるとやる気が急速ダウン】

といった困りごとがあります

(これだけじゃないけど、他はまた別の機会に)

こうやって書き出してみるとADHDあるあるですね

でも、よ~く考えると通常発達のお子さんだって

こういう状況わりとありますよね?

ADHDの子は特性ゆえ、頻度が多いことと

気持ちの切り替えに時間がかかるため

困り感となりやすいのでしょう

大人だって失くすことあるし

途中で違うこと始めちゃうことあるし

嫌だな~と思えばなかなか始められないし

難しいことがあれば逃げたくなる

大人は理性で抑えたり気持ちの切り替えなどが

上手なだけ。

特性がある子だって工夫次第で拒否感を軽くすることも

気持ちの切り替えをいつもより早くすることもできるんだ!

ってことをお伝えできればいいな、と思います

ただ、全部盛り込むと長くなりそうなので

今回は前編として

【宿題を失くす】

【途中までやって違うことを始める】

についてご紹介します

我が家の対策

宿題を失くしてしまう

ADHDの子はよく物を失くします

ワーキングメモリーといって一時的に情報を記憶し、

その情報を操作しながら処理を行うという

脳の機能が低いことがあげられます

簡単に言うと、「片付けなきゃ」と思った直後に

その記憶が曖昧になってしまったり

指示されたことを忘れてしまうのです

発達障害と診断されていなくても

ワーキングメモリーにはかなりの個人差があります

周りにも忘れっぽい人、すぐ物を失くす人って一定数いませんか?

診断がつくほどではないけれど、生まれつきその処理能力が

低い場合があります

つまり、本人の努力不足が原因で

そうなっているわけではないのです

なので、怒ったり責めたりしても意味がありません

じゃあ、どうするの?と疑問に思いますよね

忘れちゃう人、失くしちゃう人たちは

「忘れない工夫」「失くさない工夫」をすればいいんです

では我が家で効果的だった対処法をご紹介しますね

子どもが小さい時は障害の有無に関係なく

親が管理しているかな、と思います

我が家も幼稚園~小学1年生くらいまで

宿題関係は私が管理していました

今振り返ってみれば、もう少し大きくなるまで

私が管理しても良かったかなとも思います

というのも、「発達障害の子は通常発達よりも数年遅れてる」

と考えた方が良い場合もあるからです

そもそも、発達って人によってスピードは様々

(乳歯が抜け終わる時期も、初潮を迎える時期もみんな違う)

医師や保健師さんならまだしも、

一般人の私たちが「〇歳だから」とか「〇年生だから」

という物差しで子どもの成長具合を判断するのは

あまり好ましくないのかもしれませんね

それはさておき、我が家ではこの頃

宿題を管理するのは親(私)ですので

準備の段階では子どもたちに負荷はかかりません

ただ、一人で静かに座って何かをするのはまだ無理なので

親が一緒に席につき、学習開始を促しました

子どもに学習をさせるからには、

私も自分に一つ課題を課しました

子どもが学習中はスマホを封印

隣で一緒に勉強したり

読書をしたり

夕飯の献立を考えたり……

子どもが「見張られてる」と感じない程度に

(チラ見をしながら)私は私のことをやるようにしました

あとは、分からない問題があった時は

「ママ」って声かけてね、といつも伝えていました

そして終わった後は、本人と一緒にお片付けタイム

片付けはいつも同じ順番になるように心がけました

例えば

①宿題をファイルに入れる

②筆記用具をしまう

③ファイルと筆記用具をバッグに入れる

④消しカスを片付ける

「~する」と声に出して言いながら作業します

ADHDやASDの子は習慣になると忘れないので

同じ順番でやる、というのはとても大事です

さらに声を出すと記憶に定着しやすくなるため

私も一緒に声を出していました

幼い時は子どもって「ママと一緒」が大好き

ちょっと嫌だなぁと思っても「じゃあ、一緒にやろう?」

と声をかけるだけで少しだけ頑張れたりします

(半面、親は根気がいりますが💦)

ゆくゆくは一人で出来るようになるための

【ファーストステップ】だと思って

この時期はトコトン付き合うようにしていました

ただ、年齢が上がると

親が管理することを嫌がるように……( ̄ロ ̄lll)ガーン

(自分でやりたい、という自我も芽生えた)

かといって、すべて任せしてしまうと

必ず何かが行方不明💦(宿題だけじゃない!)

そこで、入会の際にもらえる公文バッグを利用することにしました

リビングの見えるところにバッグをかけておいて

宿題と筆記用具はそのバッグに入れて管理

公文で使うもの以外は入れない

教室から返ってきた学習済のプリントは捨てる

というルールを親子で確認しました

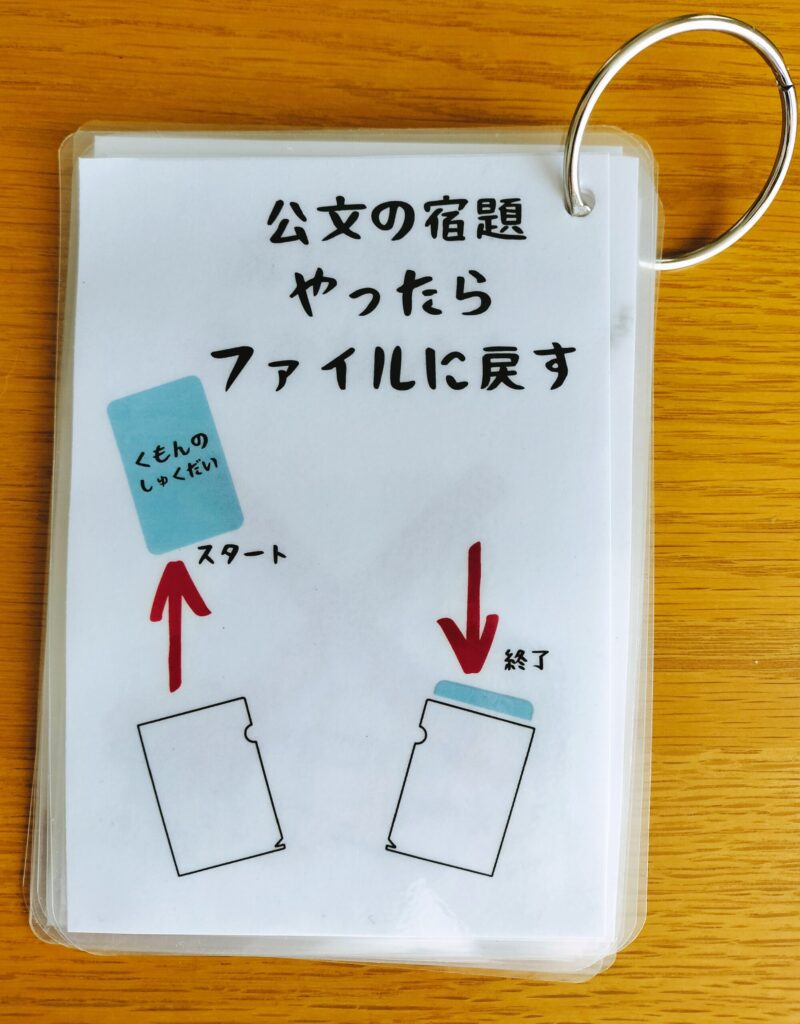

あと、宿題が無くなる主な原因としては

教室から渡されるファイルに宿題を入れる作業を

忘れてしまうこと

こちらは視覚支援のカードを用意

机の上には余計なものは置かず、

プリント(当日分)

プリントの入っていたファイル

(気になるようならバッグに入れておく)

筆記用具

視覚支援カード

のみになるようにしました

余計なものが机の上にあると集中を妨げますし、

最後の片付けも疎かになりがち

さらには別のところ(例えば学校)で使うものが

机に出ていると、混ざって即紛失につながります

机の上は使うものだけ

現在もこのスタイルでやっています

もちろん、これで失くし物はない?

と言われれば、そんなことは無く……

いまだに色んなもの失くします(^^;

ただ、頻度は格段に減りました

年齢が上になったこともあり、最近は自分で

「失くさないように」工夫しているようです

今までトレーニングしてきた方法を

ひとりの時にも実践しているようですよ

完璧を求めたり、誰かと比べてしまうと

お互い苦しくなってしまうので

「以前の次女(三女)と比べてどうだったか?」

で判断しようと決めています

前より出来てるね、って親子で確認し合えた時が最高に嬉しい

そんな時はできるだけ褒め言葉を口に出します

思ってても言わなきゃ伝わりませんからね

そうはいっても、ここ数年は反抗期もあって

見ててイライラすることたくさんあります(-_-;)

怒っても意味ないことは分かっているので、

最近はこう思うようにしているんです

「18歳くらいまでには、将来困らない程度に

出来るようになればいいかな」ってね

途中までやって違うことを始める

これね、ホントによくあるんですよ

「お、今日は順調に進んでるじゃん」と思った矢先、

問題の途中で急にリビングから居なくなる――

トイレかと思いきや、自室で工作してた…( ゚Д゚)ハァ?

嘘みたいなホントの話、我が家ではあるあるでして💦

(今の今まで勉強してたやん!?何してるん?ってビックリする)

よくよく観察すると、どうやら学習に集中していない時に

この行動が起こるようです

我が家の場合、私の目が行き届きやすいよう

リビング学習をしているのも良くないんでしょうね

本やテレビ、愛犬、姉、妹……

それらの物や行動にいちいち気持ちが向いてしまう――

リビング学習の欠点でもありました

かといって、自室でやったところで

本やおもちゃはそこにもたくさんあるわけですし、

いまさら机とイスしかない部屋なんて作れないし!

ましてや、二人を同時に支援するためには

それぞれ別の部屋に居られるのは厄介……

あれこれ考えて最終的に「これだ!」ってなったのが――

この商品↓

当時ベルメゾンで購入しました

(現在はデザインが変わっています)

我が家ではもう少し両サイドの仕切りを閉じ気味にして

なんちゃって個室みたいに使っていました

見える化タイマーとライトを設置すれば

本当に個室みたい!

視界を制限するだけで「視覚的な刺激」を

かなりシャットアウトできます

聴覚刺激についてはイヤーマフを付けさせたことも……

おかげで集中力が上がり、以前より離席が減りました

コレ見つける前は「段ボールで個々に囲っちゃおうかな…」

なんて考えていたんですよwww

リビングが倉庫のようにならなくてよかった(;´∀`)

現在はこのデザインのようです↓

前編まとめ

いかがだったでしょうか?

今回は発達障害がある子も、ない子も

どちらもすぐに出来る対処法をご紹介しました

何でもかんでも「排除」や「変更」をするのは難しいですよね

成長によってもどんどん変わっていくので

そのたびにあれもこれも、なんてやり切れません

まして、将来的な自立のためには

慣れていかなければならないこともたくさんあります

まずは、あるもので

あまりお金をかけずに

気持ちの持ち方ひとつ変えただけでも

困った状況は改善できる

そこだけ知っていただければいいかな

私の経験が少しでも

良き「ひらめき」につながりますように

今回は、オリーブ流

物を失くさないための工夫

学習に集中させる工夫

をお伝えさせていただきました

次回は後編として

【宿題を始めるまでが長い】

【難しい問題があるとやる気が急速ダウン】

についてお話しできればと思います

コメント